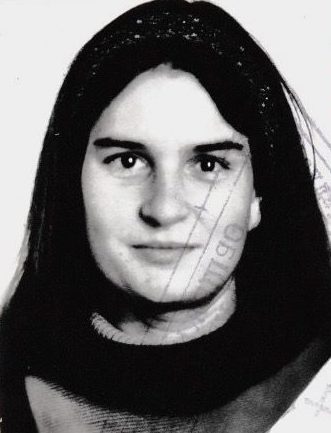

1990 kam Isabel Wünsche kurz nach der deutschen Wiedervereinigung als eine der letzten DDR-Studentinnen in die zerfallende Sowjetunion, zunächst nach Moskau. Heute erinnert sie sich an eine Zeit des Aufbruchs hier wie dort, eine Zeit, in der alte Regeln nicht mehr galten, neue noch nicht gefunden waren. Ein Gesprächsprotokoll.

Moskau 1990/91 war das zweitbeste Jahr meines Lebens. 1989 wird immer das beste sein. Aber wenn ich mal drei Jahre kürzer lebe, dann nur wegen dieses Jahres in Russland. Es hat mich unglaublich viel Energie und Kraft gekostet. Ich musste mich verausgaben, für alles, was ich machen wollte. Man musste immer überlegen, was der nächste Schritt ist und vorausdenken, wie das Gegenüber jetzt reagieren wird, um einen abzuwimmeln, um nichts tun zu müssen, und genau dies verhindern. Es war eine tolle Zeit, aber auch sehr erschöpfend.

In der Welt, aus der ich komme, hat man in engen Grenzen gelebt, und ich habe viel Zeit und Kraft darauf verwendet, festzustellen, wie man sie überwindet. Bildung war ein Weg, um ein gewisses Maß an geistiger Freiheit und Unabhängigkeit zu erlangen. 1986 begann ich an der HU, der Humboldt-Universität in Berlin, Kunstwissenschaft zu studieren. Damals war mir klar, dass ich nie im Leben Paris sehen würde, und so habe ich überlegt, was das Weiteste ist, wohin ich gehen könnte. Ein Kommilitone von mir ist gefragt worden, ob er in Moskau Byzantinistik studieren möchte. Da ich nicht zu den Studenten gehörte, die so etwas gefragt wurden, und es auch keinen offiziellen Bewerbungsprozess gab, habe ich gesagt, dass mich das auch interessieren würde. Das war 1988.

Erst einmal ist gar nichts passiert, aber 1989/90 haben wir plötzlich erfahren, dass wir an die Moskauer Staatsuniversität , die MGU, gehen können. Die eine russische Professorin am Lehrstuhl, die KGB-Tante, wie wir sie unter uns nannten, hatte sich offensichtlich für meinen Kommilitonen und mich eingesetzt. Das haben wir aber erst im Nachhinein mitbekommen. Welche Mühlen da mahlten, das wussten wir damals nicht.

Damals war mir klar, dass ich nie Paris sehen würde, und so habe ich überlegt, was das Weiteste ist, wohin ich gehen könnte

Es war ein Austauschjahr für unsere Diplomarbeit. Ich hatte mich für den avantgardistischen Maler und Komponisten Michail Matjuschin entschieden. Zur kubo-futuristischen Oper Sieg über die Sonne, für die er die Musik geschrieben hatte, war erst 1983 eine Ausstellung in der Westberliner Akademie der Künste gezeigt worden. Als Kunstwissenschaftsstudenten kamen wir über den Universitätsaustausch zwischen HU und MGU nach Moskau, während die Sprachstudenten alle nach Woronesh geschickt wurden.

Doch 1990 waren die Einreisemodalitäten völlig unklar. Wir hatten unseren DDR-Pass mit Dienstreisestempel, das wäre bis dahin völlig ausreichend gewesen. Aber keiner wusste, ob dies angesichts der Wiedervereinigung immer noch galt. Wir haben jede Woche ein Fax nach Moskau geschickt, ob wir nun einreisen dürfen oder nicht. Es kam nichts zurück, keiner wusste etwas, keiner war zuständig. Dann habe ich an der Kunsthochschule Weißensee ein Seminar gemacht, zu dem eine Exkursion nach Moskau gehörte, ich bin mitgefahren und einfach dageblieben. Ich bin in die MGU gegangen und habe gesagt: „So, hier bin ich“, und alle waren sehr erstaunt, denn das Fax mit der Zusage war erst am Vorabend nach Berlin geschickt worden. Die Formalitäten musste ich dann alle vor Ort klären. Im Kulturministerium haben sie mir gesagt, ihr seid ja nun nicht mehr unsere Freunde, ihr seid jetzt kapitalistisches Ausland und wir müssen alles doppelt prüfen. Aber es ging seinen sozialistischen Gang.

Die beste Zeit ist immer, wenn es das Alte nicht mehr gibt und das Neue noch nicht da ist. Alle, die etwas tun wollen, haben gute Chancen, weil sich die Bürokraten, Angepassten und Ängstlichen zurückgezogen haben. Kulturell war überall viel los und es wurde viel ausprobiert. Das war für mich ein dejà vu von 1989 in Berlin, eine richtig spannende Zeit. Alles war möglich, weil völlig unklar war, welche Regeln noch galten. Das ist anstrengend und kompliziert, bietet aber ein Höchstmaß an Freiheit.

Das galt nicht nur für die Einreise, sondern auch vor Ort. Ich bin über private Kontakte von Moskau weiter nach Leningrad gezogen. Mit einer Leningrader Freundin aus dem Russischen Museum bin ich viel gereist – Karelien, der Goldene Ring , Mittelasien. 1991 flog ich auch zu Freunden nach Armenien, obwohl gerade der Krieg in Berg-Karabach ausgebrochen war. Es gab kaum etwas zu essen, aber im Kulturbereich herrschte richtige Aufbruchstimmung, geradezu Euphorie. Die Armenier haben traditionell viele Verbindungen in den Westen, jeder hat irgendwelche Verwandte dort, und einige, zum Beispiel ein wichtiger Dirigent, waren zurück nach Jerewan gekommen, um den Umbruch mitzugestalten.

In den Archiven in Moskau und Leningrad war auch der Fortschritt eingezogen, alle waren wahnsinnig stolz darauf, dass es nun Kopierer gab. Doch ich habe keine einzige Kopie gemacht: Es hieß immer, die Kartuschen kommen bald, nur waren diese offenbar nicht aufzutreiben. Also habe ich alle Dokumente mit Tinte abgeschrieben. Aber im Leningrader Archiv der Oktoberrevolution habe ich am Ende von meiner „persönlichen“ Archiv-Mitarbeiterin eine dicke Mappe kopierter Dokumente bekommen. Ich habe sie noch heute.

Die beste Zeit ist immer, wenn es das Alte nicht mehr gibt und das Neue noch nicht da ist

Das Beste an Russland beziehungsweise der Sowjetunion waren immer die Menschen. In Moskau hatte ich eine gute Bekannte in der Schriftsteller- und Theaterszene, Ariadna Gelz-Tur. Sie war 1990 eine ältere Dame, wirkte aber völlig alterslos und war für mich wie eine gute Freundin. Sie hatte ein sehr interessantes Leben und war einer der beeindruckendsten Menschen, der mir je begegnet ist. Mit ihrer Lebenserfahrung hat sie vielen geholfen, wichtig war ihr dabei immer die Hilfe zur Selbsthilfe. Sie fragte sich oft, was jetzt dran sei und wie es mit Russland weitergehen sollte und war dabei voller Hoffnung.

Ariadna Gelz-Tur hatte mit 18 Jahren den charismatischen deutschen Anarchisten Max Hölz geheiratet, ein guter Schwimmer, der beim Schwimmen ums Leben kam, also wahrscheinlich umgebracht wurde. Da sie aus einem bürgerlichen Haus stammte, musste sie zuerst etwas Nützliches tun und sich im Arbeiter- und Bauernstaat beweisen, um studieren zu können. Sie arbeitete in der Industrie und studierte später Informationstechnik. Nachdem sie einen Dichter geheiratet hatte, begann sie selbst zu schreiben und wurde später durch wichtige Theatertexte bekannt. Sie hatte eine Datscha in Peredelkino, wohin wir öfters fuhren. Als ich einmal eine Plombe verloren hatte, brachte sie mich zu ihrem Zahnarzt in Peredelkino. Für eine Flasche Krimskoje bekam ich dort eine hübsche neue kleine Silberplombe. Es war eine Praxis für die Elite, aber für mich wirkte sie eher wie ein medizinhistorisches Museum.

In Leningrad durfte ich über hundert Ecken einen ehemaligen Schüler von Matjuschin besuchen. Es hieß, ich habe nur zwei Stunden und ich wusste, ich musste in diesen zwei Stunden alle Informationen von ihm bekommen, die ich je im Leben brauchen würde. Am Ende war von zwei Stunden keine Rede mehr, ein Koffer mit den Fotoalben aus den 1920er Jahren wurde unterm Bett hervorgeholt, und ich war noch sehr oft bei Nikolaj Iwanowitsch und seiner Frau Anna Alexandrowna Kostrow.

Aufgefallen ist mir die Blauäugigkeit der Westdeutschen – das war so ein Aktionismus von oben herab, ohne die Zusammenhänge zu kennen

Der Zerfall der Sowjetunion Ende 1991 war für mich als Beobachterin von außen kein großer Schock, sondern ein Prozess, den man schon absehen konnte. Aber was mir schon 1990 aufgefallen ist, war die Blauäugigkeit der Westdeutschen. Die schickten in der Weihnachtszeit Carepakete, um den „armen Russen“ zu helfen, doch diese wurden für horrende Preise auf dem Schwarzmarkt verscherbelt und heizten die Mafiastrukturen weiter an. Das war so ein Aktionismus von oben herab, ohne die Zusammenhänge zu kennen und zeugte auch von einem generellen Desinteresse, sich mit anderen Lebensumständen auseinanderzusetzen. In etwa so wie die Wessis, die in den Osten gekommen sind, dafür eine Zulage kassierten und ansonsten zerstörten, was Leute über Jahrzehnte versucht hatten aufzubauen und aufrecht zu erhalten. Auch auf dem Kunstmarkt ging es 1990 ähnlich zu, es waren viele Glücksritter unterwegs und die russischen Künstler malten um ihr Leben, um den westlichen Markt zu bedienen. Es gab aber wenig Verständnis oder ernsthaftes Interesse, und das wenige ist dann auch schnell wieder abgeflacht.

1990/91 in Moskau habe ich die Veränderungen aus der Outsider-Perspektive erfahren, während ich 1989 in Deutschland mittendrin im Strudel war. Es war eine Zeit, in der man ganz groß denken konnte: Wie sieht es aus, wenn man einen Staat von Grund auf neu aufsetzt? Wir haben zum Beispiel darüber nachgedacht, wie eine neue Verfassung für eine neue Gesellschaft aussehen müsste. Dabei waren wir überhaupt nicht zynisch, sondern sehr ernsthaft, und ich bin froh, dass es so war, weil es die Erfahrungen viel tiefer macht.

In der DDR hatte diese Stimmung alle erfasst, von jung bis alt, nicht nur eine kleine Gruppe. In Russland war ich nicht so tief drin, da habe ich die Umwälzungen eher in den kulturellen und akademischen Kreisen mitbekommen, mit denen ich zu tun hatte. Aber besonders bei den Reisen durchs Land hatte ich den Eindruck, dass dieses da schon am Auseinanderfallen war. 1989 war ich am Baikalsee, und wenn wir die Leute gefragt haben, was sie von Gorbatschow halten, haben die Älteren immer gesagt: „Das ist was für die Jungen.“

Bei der Frage, was sie von Gorbatschow halten, haben die Älteren immer gesagt: ,Das ist was für die Jungen.‘

Ich hab mir damals die Frage gestellt, was die beste Staatsform für Russland wäre, und dachte: Es muss eine starke Autorität sein, die hoffentlich nicht in eine Diktatur verfällt. Doch eine Modernisierung des Staates hat nicht stattgefunden, obwohl das auch ohne Demokratie hätte gelingen können. Putin ist einfach zu lange im Amt, es sollte niemand länger als zwei Legislaturperioden regieren, denn sonst setzt sich eine Elite fest, die sich selbst genügt. Meine Verbindung zu Russland waren immer die Menschen, aber viele von ihnen gibt es nicht mehr, andere sind weggegangen, weil sie wussten, sie haben keine Zukunft in diesem Land. Mit den Menschen ist für mich vieles weggebrochen von dem Russland, das ich kannte, auch die intellektuelle und emotionale Tiefe. Von 1993 bis 2001 habe ich dann in den USA gelebt. Als ich aus Kalifornien zurück nach Deutschland kam, war das ein völlig fremdes Land für mich. In den USA hatte ich das Gefühl, dass es sich lohnt, gut und engagiert zu sein und mir alle Türen offen stehen. In Deutschland ist das nicht so. Ich habe das Gefühl, hier geht es vor allem um die Verwaltung des Status Quo, jede Form von Andersartigkeit wird als Abweichung von der Norm und Angriff auf das Bestehende begriffen, obwohl es diese eine ideale als Norm begriffene Lebensweise längst nicht mehr gibt. Insofern habe ich öfter das Gefühl, so richtig gehöre ich nicht hierher. Aber wenn man in unterschiedlichen Systemen gelebt hat, gehört man nie wieder irgendwohin. Man bleibt immer ein misfit, auch ich – obwohl ich im Grunde immer das tue, was ich machen möchte.

Isabel Wünsche studierte von 1986 bis 1992 Kunstwissenschaft an der Humboldt-Universität zu Berlin und ging 1990/1991 als eine der letzten Austauschstudenten der DDR an die Moskauer Staatliche Universität. Nach einem Semester an der Universität Heidelberg im Frühjahr 1993 wechselte sie mit einem dreijährigen Daimler-Benz-Stipendium als Visiting Scholar an die University of Southern California in Los Angeles; 1997 schloss sie ihre Promotion an der Universität Heidelberg ab. Von 1995 bis 2001 arbeitete sie an Ausstellungs- und Museumsprojekten in Los Angeles, lehrte Kunst des 19. und 20. Jahrhunderts am California Institute of Technology, Scripps College, und der University of California, Los Angeles. Seit Herbst 2001 ist sie Professorin für Kunstwissenschaft an der heutigen Jacobs University Bremen.

![[bánja]](https://wp.dekoder.org/content/uploads/2021/01/000f2f3f4fd58d72e7656cb09352f45d-768x693.jpg)